一年一年的,又到了高考填志愿的时候。

这几年高考分数出来时,我都有同学代表清华回安徽和北大抢优质生源。具体两校怎么抢,水深不便多说。今年去了一个学弟,这两天在小群里谈了所见所闻,令我有所感慨。

七年前,我刚高考完的时候只听过五所半大学,清华,北大,复旦,中科大(在省会合肥),安徽理工(在我的家乡淮南),还有浙大。浙大算半所,因为我们那把它读成“哲大”而不是“这大”,我一直以为是什么“中国哲学大学”的简称。至于专业,只知道对文科没兴趣,不学文科。

到填报志愿的时候,学校发了一本填报指南,翻开一看,一脸茫茫然。

对大学和专业的无知,我并不是个案。可能更多的人比我多听说过几个校名,或者多听过几个专业,但绝大多数高中生(及家长)仍然完全不知道该报什么学校和选什么专业。这一点想来合情合理。

高中生嘛,尤其是成绩好的,天天就知道做卷子,能知道什么?

毕竟 too young,too simple。

尽管什么也不知道,但每年刚从高考解放的小年轻们还都填报了志愿,上了大学。

那这些什么都不知道的小年轻是怎么做决定的呢?

根据分数线和排名

虽然对专业一无所知,但如果专业A比专业B分数线高,或者专业A比专业B排名高,那一定是专业A好。更有甚者,仅仅因为自己的分数比自己想报的专业分数线高,怕浪费分而报其它分数线更高的专业。不仅专业如此,连学校也是根据分数线和排名选择的。

这种标准错在分数线和排名并不能说明志愿的好坏。分数线主要是由之前填报志愿的高中生决定的,而他们同样几乎一无所知,糊里糊涂。遵循其他人不理智的决定显然也是不理智的。我到大学才发现,原来不同省份对同一学校同一专业的青睐程度差别很大,在一个省的高分专业换到另一个省可能就成了低分专业。即使是一个省,分数线历年的浮动也不小。由于各大学的各个专业在每个省只招几个人,样本的稀少必导致分数线的随机性大。所以,根据去年分数线三五分的差别就判断哪个志愿好哪个志愿不好,就跟抛硬币似的。

排名就不想说了,因为实在跟学生没关系。类似的还有学校有多少个两院院士、承担了多少国家项目。大学新生挺关心各种大学排名、专业排名或者院士又增加了几个。但是,学校排名高了两位也不能让你毕业时受到社会更多的优待,院士也不会给你上课。过两年就会发现这些跟邻居家的小孩考上了哈佛一个样。

根据专业名称

很多人对专业唯一的了解就是专业名称。恰好,人类思维的特点又有“代表性”(Representativeness)缺陷 1,所以这条依据也是误人子弟无数。专业名称里的词非常容易令人产生联想并影响决策。例如,如果专业名称中包含“飞行器“,人立刻就会联想到科幻作品里的各式新奇飞行器和宇宙飞船,顿时觉得这个专业充满高科技,毕业后定能名利双收,前图无量。再比如,看到“物理学”,立刻又会联想到牛顿、爱因斯坦,那么学物理学从事物理研究,一定可以做出什么突破性理论,成为受人仰慕的世界顶级科学家。看到“法律”,又会立刻联想到某电视剧中魅力四射的男神律师,顺带联想到将有一个美丽纯真的女生拿着单反等着自己。再说说我的专业计算机,有些人看到这个名字就联想到比尔盖茨,进而觉得选择这个专业就有一天可以创办公司,身价暴涨(当然,也有相当大一部分人看到“计算机”,就想到修电脑的)。

人在做决策时,太容易受到某个联想出来的典型的影响,而忽略了普遍的情况。学飞行器的的确有设计太空飞船的,也有去做飞艇的2,但大部分人还是做了一些离科幻很远的工作。学物理的的确有最后当科学家的,但绝大部分都转行了,比如到互联网或金融公司写写代码什么的。学法律的的确也有很成功的,但是放眼全国绝大部分法律专业毕业生找工作时还是蛮窘迫的。计算机专业是的确有人创业成功,但大部分程序员还是加班写代码,日子过的也并不舒坦。

不是说点名的几个专业不好,我只是想表达事实可能和填报志愿时看专业名称幻想出来的不一样。除非可以永远活在幻想里,否则不要仅仅根据专业名称就选择专业。

根据当前热门专业填报志愿

大约我在刚上大学那会儿(2009年),听说石油专业工作容易找且待遇非常高,有人自愿降几十分去学。世界变化总比想象的还快,过了几年,等这些报石油专业的人找工作的时候,且不说工作待遇怎么样,甚至如果家里没背景的话几乎都没有单位要。

大学有一年,我去听了一个知名台湾编程作家的讲座,他谈到自己的经历。他读的是土木工程专业。在他毕业的时候,台湾的基础建设已经基本完成,该修的路修了,该建的桥建了。他唯一能找到的相关工作是报纸上登的招“泥水工人”。大陆似乎很少说“泥水工人”,大概就是建筑工或装修工一类。可见当时该专业毕业生找工作时的不堪。

由于历史原因,大陆的建设要落后台湾。台湾几十年前该建设的建设好了,所以土木工程专业的毕业生找不到工作;大陆的学生应该明白,不管当前土木工程有多热门,当大陆也把该建设的建设完时,就业也不会好到哪里去。

听讲座的那几年,土木工程等相关专业还是比较火。听说毕业后如果可以去设计院工作,收入会非常高。但这两年,土木工程及相关专业的就业情况已不可与当年同日而语,就连清华的相关专业的朋友也在抱怨。

所以,选专业时一定要往前看,不要被当前的冷热迷惑。现在,你已经知道,不可再生能源一定会被取代,那么就不要再选石油专业了;中国的基础建设不久就要建完,就不要再报土木了。还有呢?如果你相信,机器翻译会承担绝大部分翻译任务,那你就得考虑学外语专业毕业以后可能没现在那么多翻译任务。如果你相信,人工智能会取代大部分前台工作人员,那你就得考虑将来经济管理专业的就业可能会受到冲击(要知道,很多经济管理专业的毕业生没能成为经济专家或者公司管理,而是去做银行前台)。

往前看非常重要,但也非常难看准。大约世纪之交那几年,生物或生命科学被认为是二十一世纪的科学,许多高考状元纷纷填报生物专业。但现在,生物专业就业情况的惨烈大家有目共睹。我有同学大学学的就是生物专业,他说毕业时只有养猪厂之类的在招,最后无奈地去做物流。施一公有次在某教育类节目中大谈生命科学专业前途如何光明,结果世界各地的生命科学Ph.D痛斥其言论不负责任3,评论的IP地址遍及五大洲及美国五十州。

不能不往前看,往前看又不一定看得准,这也是挺无奈的。

咨询“专家”的意见

这里,专家泛指高中生觉得懂如何填志愿的人。常见的包括高中老师、亲戚长辈、邻居熟人等。然而,他们往往只是看上去“懂”,实际上跟高中生差不多糊涂,所有高中生有的误区他们都有。他们会说,“报土木工程吧。我大表姑邻居家侄子当年就报这个,现在在南京买几套房了,一年好几百万!”或者“报法律吧,将来当大官!”又或者“别报计算机,女孩子修什么电脑!”

我填完志愿后的暑假,在书店看书。有一个老爷爷跟我聊起来。听说我刚高考完,他要我一定报中医。一来,自己和家人生病了自己懂,又能在医院有关系;二来,中医年龄越大越吃香,老了开个诊所能挣大钱。说的似乎也挺有道理,但最好我毕业后直接从22岁跳到60岁,中间的不过了。事实上,我从学中医的同学那得知,中医专业几乎没有在医院工作的,具体是找不到医院的工作还是不愿意在医院工作不讨论,但事实就是大部分去做了“医药代表”,就是帮药厂贿赂医院的主任医师,多开他们的药。

以上的“专家”要么是自己半懂不懂,要么是曾经懂的但早已跟不上时代形势。但还有些专家的建议就有些灰暗了。比如,有些高中可能会为了自身的宣传效益,建议自己的学生报名校、报一本,哪怕是比较差的专业,只要能上就好。学生四年后能否找到满意的工作,能否过上自己想要的生活完全不重要,重要的是学校又多了几个考上清华北大的毕业生,一本率又提升了几个点,下一年的招生就好宣传了,优质初中生更愿意刷刷刷地来了。

这样灰暗的不止有些高中及其老师,还有其他机构和人,也按下不说,自己留心鉴别。还要知道的是有些政治不正确的话“专家”是不会说的。举个例子,不讨论报军校或者当国防生本身好不好,我只假定“专家”内心觉得不好,即他不愿意让自己的子女参军。那么当你请教他时他可能不会表达出自己的真实观点。巩固国防、光荣参军才是政治正确的,我怎么能说不要参军呢?说了不就显得我觉悟不高、太世俗了吗?于是,专家可能会说“挺好挺好,将来当将军。”虽然他自己都不信。4

所以,填报志愿的时候清楚,“专家”的话千万别全部当真,权当个参考,重要的还是自己多考量。

名校情结

名校情结多数人都是有的,只不过分差的太多,大部分人想情结也情结不起来。所以这条主要影响的是刚刚达到名校分数线或者差不多达到的高中生。名校情结的表现在于,不管上什么专业,只要能上名校就可以。有小孩听说自己的分数达不到清华的国防生线,哭了一晚上。我笑道:“失了一匹马,就能哭一晚上,果然还是太年轻。”

其实,有名校情结的人很多并不清楚名校是什么样的,但是幻想中的总是很美好。也许从网上找找各名校平均工资可以将你拉回现实。最高的清华大学毕业生毕业五年后平均工资为12807元每月5,好像还可以,但是肯定没有幻想中的高,至少没有拉开非名校太多。但是你要清楚的是,这个平均数包含着许多工资非常高的,自然也包含很低的,而且不同行业薪酬差别巨大。你为上名校而放弃好专业,意味着你将来很可能是其中拖后腿的。你还要知道,非名校好专业毕业生的工资可能是名校差专业的几倍。

上一个名校自然是令人羡慕的。但如果混的不好,也是同样心酸。朋友说他有个高中同学清华本科毕业后,在北京工作得不是很如意。当听说其他高中同学回老家工作,日子过的很舒坦时,他只能无奈地说:“可惜我回不去了。”名校这个招牌是荣耀,也是负担。在校的几年,荣光焕发,毕业后发现自己并不比其他学校的好到哪去。如果混的不好,最怕被问及的是哪所学校毕业的,怕给学校丢脸。

从起初的迷糊,到大学毕业,我才渐渐想明白许多事,也更加清楚什么是填报志愿的正确做法。

第一步,你得知道自己究竟想要什么样的生活。

似乎长大之后,除了骗人的时候(比如创业拉投资,又或者卖产品骗消费者),大家很少谈小时候的梦想。我原来以为,大家小时候的梦想都是长大当科学家,至少也是常见的那几个职业。比如,我妹妹大学时去安徽贫困地区支教教英语,结束后给小孩子录视频,问他们长大了想做什么。我看了视频,发现小孩子的回答清一色都是“I want to be a teacher”。我有一次和一个家在北京的同学聊天,他说他小时候的梦想是长大后当一名卡车司机,令我非常吃惊。还有一个外企中层朋友说他家念幼儿园的小孩就想长大后开挖掘机。

仔细想想,其实小孩梦想长大开卡车、开挖掘机才正常,因为他们可能玩了玩具,觉得好玩就这么梦想了。真正令人吃惊的是我们都不知道科学家具体干啥还有那么多小孩都要当科学家。也许我们小时候接触的世界太小,课本成了我们了解世界和形成价值观的指南。课本里除了童第周、茅以升、爱迪生这样的科学家外,最多的是李大钊、董存瑞这样的革命烈士,但小孩的梦想总不能是长大当烈士吧。所以大家纷纷要当科学家。(为什么又有好多要当老师呢?因为这个问题是老师问的。而且虽然课本里老师出现的不是特别多,但是作文里多啊。“我的老师”是写老师,“我最尊敬的一个人”不一定要写老师,但是写老师能拿高分,还有“二十年后再相会”还是得写老师。)

悲伤的是,这帮小孩很多直到高考完填志愿的时候还是没有长大。他们一个个都成年了,但是对于将来想要什么样的生活完全没考虑过,或者即便有,也是自己幻想出来的,在现实中并不存在。我高中毕业时还在幻想自己当一名科学家“搞科研”。什么是“科研”,以及怎么“搞”,不知道,但是一定是穿着一件白大褂,有一天去领奖,国家领导人接见,握着我的手,微笑微笑微笑。

十八九岁的儿童们想当科学家,但不是现实中的科学家;想当律师,但不是现实中的律师;想当医生,但不是现实中的医生。因为他们根本不知道现实中的这些职业是什么样的。一点点初生牛犊的胆量,外加120分的想象力,他们呼呼呼奔向自己志愿的美好幻景去了,然后在现实的大陆上摔个一脸灰。

自己究竟想要什么样的生活不是一个简单问题,可能得思考一辈子。但是让小孩更早地接触到更广泛的世界应该会有帮助。如果没有这个条件,那就只能临时抱抱佛脚。想当医生的,找个医生问问他的工作怎么样;想当律师的,找个律师看看是否和电视里大律师一个样;想当工程师的,找个工程师聊聊他每天处理什么问题。再不济,就上网找找当事人口中的现实。直到脑海里的幻想被真实情况代替,模糊变的清晰,你才能较准确地判断这是不是你要的生活。

当然,人想要的生活是会变化的。很多人一开始确实想好了,真心想要做科研,真心想要参军报国。但是一接触到现实,崇高的理想就氧化了,思来想去,不如多赚点钱。这种现象太多了。心怀崇高理想的小年轻心里得有数,之前那么多放弃科研的人以及要退出国防生而和学校闹翻的人,刚开始时的科研热情和报国热情并不比你差。

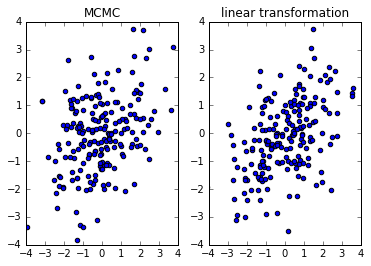

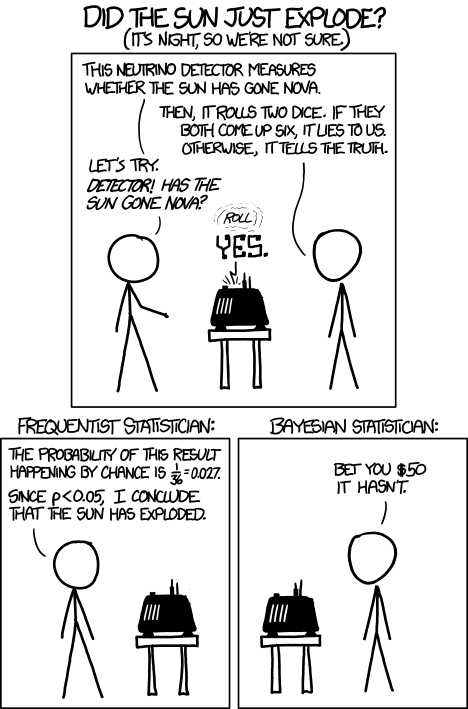

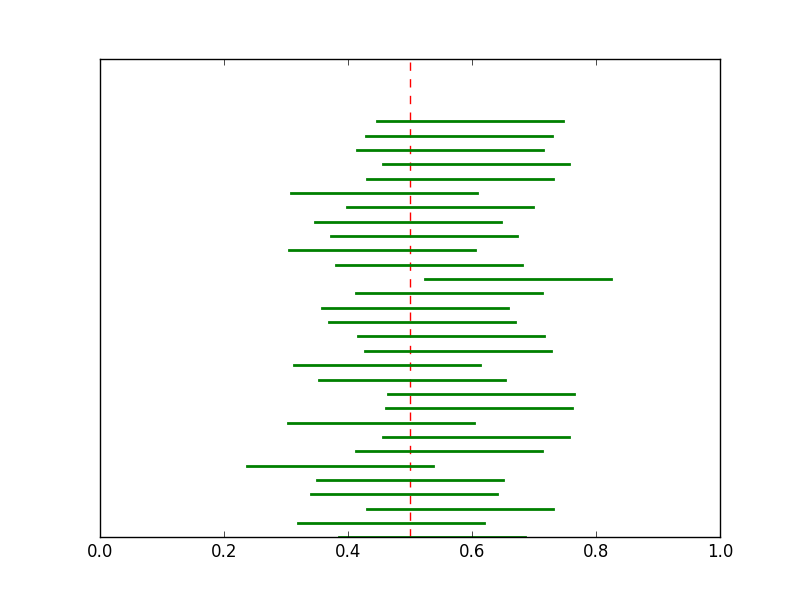

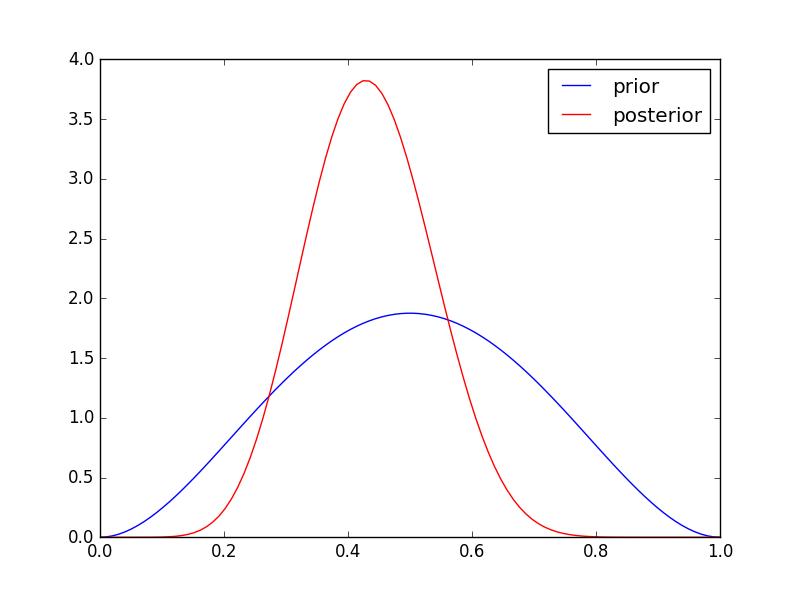

我有个清华计算机系的小学弟。大二时他跟我说想研究计算机网络,由于我本身觉得计算机网络很无聊,就问他怎么会想研究网络。答案是他“觉得”网络有意思,尽管他当时并不知计算机网络在研究什么。我泼了点冷水,建议还是看看机器学习。没过多久,小学弟还真觉得网络确实没意思,转而开始学机器学习,并表示将来要研究机器学习理论。这段时间,小学弟极为推崇数学,经常抱怨计算机系这个数学课不开、那个数学课不开,悔不当初没有报数学专业,就连打招呼的方式都是“学长,你是频率学派还是贝叶斯学派?”可等到了大四,机器学习理论也不看了,觉得还是赚钱更重要。

2012年辽宁省文科状元从港大退学,2013年又一次拿到辽宁省状元,最后去北大中文系“追寻更纯粹的国学”6。我是挺佩服的,不仅因为她连续两次拿到文科状元实力超群,还因为她敢于放弃,说走就走,去追寻更纯粹的国学。就我所知,在北大读中文系的很多并不是喜欢中文,而仅仅是想上北大。所以,当我看到这样一个“想要追寻更纯粹的国学”的女生选择北大中文系时,还是隐约担心她会不会又是一个刚开始too young, too simple,最后被现实浇一头冷水改变心意的人。三年过去了,希望她的理想和热情还在。

第二步,你得清楚自己选的志愿确确实实能带来自己想要的生活。

上一步是要清楚自己的目的地,这一步是要清楚选择哪条路可以通往目的地。

报考指南或者网上是这样介绍一个专业的:该专业学生主要学习XX、XX、XX,受到XX、XX、XX 训练,具有XX,XX,XX能力,可以从事XX、XX、XX。我的天呐!本来就想了解一个不清楚的专业名词,得到的却是由另外几十个不清楚的名词拼凑出来的解释。结果,词没理解,联想却更加丰富了,做出错误决定的概率也增大了。所以,这些解释除了增加误解外,基本没什么作用。

正确的做法是找个真正接触过该专业的人问问清楚那些你能懂又重要的问题。比如,这个专业毕业生第一年一般都拿多少钱?这个专业出国的人有多少?这个专业毕业都去哪些公司了?这个专业男女比例是多少?这个专业的学生对专业满不满意?这个专业跟那个专业比哪个好?……还是要问到自己所有的幻想都被真实情况所代替,才能理性决定是否选择这个专业。

人的观点常如钱钟书所说:“城外的人想进去,城里的人想出来”。所以,当一个人说自己的专业好时,除非他一心想坑人,否则他的专业一般没啥问题;但是,当他说别的专业更好时,你就得持谨慎态度了,搞清楚他是真正了解其他专业,还是仅仅因为围城效应觉得其他专业好。专事专问,记住没有万事的专家。

第三步,组合志愿,降低风险。

二十五年的人生经验告诉我,永远不要把鸡蛋放在一个篮子里。早些年,先填志愿后高考,而且一个批次只能填一个志愿,如果报了清华没录取,哪怕差一分都只能去念二本。多少人为了保险起见不敢填报心仪的大学和专业。现在的平行志愿以及知分填志愿比原先先进和安全太多了,只要将志愿合理分配,有高有低,从高到底,一般情况下不会出什么问题。不管如何,一定要把最后一个志愿填成自己能接受且肯定能被录取的学校和专业。

我特意查了一下,有四成大学生对自己的专业不满意,六成想换专业。7 这其中包括填志愿时不知道自己想要什么生活的,不知道专业能否带来想要生活的,还包括两样都知道并且选择了合适的志愿但被调剂的。总之,上不了合适志愿的大学生很多。

上不了合适的志愿对一个人影响大吗?

既大也不大,关键看对谁。

首先要明白的是,高考并不是影响人生的唯一因素。很多人在高考这场战斗中打败了许多同龄人,拿到了宝贵的读好大学的机会。但是,等到大学毕业的时候才发现,多考个一两百分可能还远不如一句“我爸是李刚”。前几天深圳市有拆迁村民到政府网站哭穷,说分到的66套房租不出去8。不管什么专业和学校,有几个人奋斗一辈子能在深圳买66套房?别说高中三年的努力了,大部分人可能努力一辈子都比不了赶上一次农村占地拆迁。所以,当从名校毕业后发现自己每个月加班拿到的工资还比不上没念过大学的同班同学每个月收的的房租时,请保持内心的平静,毕竟这样的事太多了,你不平静也没办法。

同样是没上一个好专业好学校,同样四年后毕业找不到工作。一个人回家说:“爸爸,我找不到工作,没有公司要我”,他爸说:“没关系儿子,这有两千万,你去开个公司,自己当总经理。” 另一个回家也说:“爸爸,我找不到工作,没有公司要我”,他爸却说:“没关系儿子,这有两亩地,你去种点玉米,自己炸爆米花。”

人生就像打扑克,接到什么牌无法由自己决定。有的人伸手一抓,王炸四个2,外加一连顺子;有的人只接到一手烂牌,烂牌归烂牌,总不能重新投胎再接一次牌吧,那只能好好决定怎么出牌。

人生最美丽壮阔的风景莫过于接了一手烂牌最后还打赢了。

假如你的手里一把好牌,没上一个好志愿对你也没什么影响,读个四年,花钱出国留学,回来继承家族产业就好。只要没傻到上来就出王炸,日子不会差。

但假如你手里的牌很一般,那没上一个好志愿影响就大了。刚开始上大学可能不觉得,大学新生发现一切都那么新鲜,按耐不住自己内心的喜悦,一种天之骄子的骄傲油然而生。但当他们接触到师兄师姐的负面消息后,过不了多久就会被现实打脸。原来毕业后找工作那么难,原来找到的工作工资那么低,原本还准备让父母过上好日子,现在才发现自己过好都难。再想想自己多年的努力,为了高考付出的那么多青春,还有父母长辈的辛苦和期望,立刻会觉得向上爬的天梯被一道绝望的玻璃窗挡住。这时的大学生,浮躁又焦虑,感觉被欺骗又看不到出路。很多人崇高的理想和抱负崩塌了,觉得能先苟且一下就苟且一下吧。

肖申克的救赎里,安迪说:“Hope is a good thing, maybe the best of things”。

一些学生在高中时有着考一个好大学的希望所以努力学习。可等上了大学,如果所学的专业无法给他带来一个新的希望而是带来了失望甚至绝望,他就可能因此而沉沦。于是,高中时学习认真的,大学时却不去上课,挂科几十门,最后被退学。这样的情况,我见识过不止一例。

虽然对于大多数普通家庭的学生而言,没有上一个好志愿影响挺大,但是也并没有大到决定败局的地步,关键看你怎么认识并采取了什么行动。

为什么又要读大学?这不是简单的问题,有很多答案,这里我只说一个。读大学,除了为了诗和远方,还为了眼前的苟且。

一个从未接受过教育或培训的人,即使不劳动,仅靠乞讨和救济,也能存活于世。但是如果他或她还有点技能,比如会制作板凳,那就可以凭此技能令日子过的不那么无尊严。如果技能再高一点,做出的东西会更有价值,那么日子就会更加体面些。

上大学苟且的方面就是掌握赖以生存的技能,让自己将来活的更好些,而专业就是要习得的技能。

那么,如果没有学习特别技能的人不会被饿死,当你习得一门技能后,有可能会饿死吗?

这真是一个愚蠢的问题。所谓技多不压身,多一个技能哪怕无用武之地,也不会影响生存吧?

然而事实上是会。

我想到一个比喻来解释。森林里有一群野人,其中有几个聪明的学会了制作弓箭捕猎动物,成为了猎人,而其他比较笨的野人只会用石头砸落在地上的核桃。所幸森林里到处都是核桃树,地上的核桃怎么吃都吃不完。随着动物越来越少,捕猎的难度越来越大。渐渐地,猎人因为打不到足够的猎物挨饿。所以猎人们开始试验如何做出更先进的弓箭,练习更准的射箭技巧,希望以此增加捕到猎物的机会。但最后,猎人还是饿死了,不是因为核桃不够吃,而是因为他们放不下手里先进的弓箭去从地上捡起一块生存的石头。

在这个比喻里,工具(弓箭和砸核桃的石头)代表着专业或技能。在现实中,很多大学生由于各种原因上了一个不好的专业,就像比喻中的猎人,在明知前途不光明的情况下,还不采取真正有效的解决办法。本科毕业不好找工作,读个本专业的硕士吧。为什么还要读本专业的硕士呢?别的专业我也不会啊。硕士毕业后怎么也找不到满意的工作?那就读个博士吧。当然,还是读本专业的博士,毕竟本专业学好几年了,换专业就浪费了。

有次,我和女朋友去一家餐厅喝新疆奶茶。桌上放了三个玻璃瓶,第一个装白糖,第二个装牙签,第三个瓶盖上插一根短管,装一种未知的黄色油状液体。我拿起第三个瓶子,从短管倒了一滴,一尝,原来是蜂蜜。我想要更多的蜂蜜,就不停的从短管往外倒,但是半天才出一滴,过了好久才倒好。当我把蜂蜜瓶放下的时候,突然想起来把瓶盖拧开不就可以快速倒出来了吗?

仔细品味一下,有趣的地方在于,如果蜂蜜瓶瓶盖上不插短管,谁都知道拧开瓶盖倒蜂蜜,但是插了一个短管后人们反而想不到拧开瓶盖了。

有句话说:“当你手里握着一把锤子,你看什么都是钉子”。我先前的理解是,因为你只有锤子,所以干啥都只能用它。“倒蜂蜜事件”之后,我对这句话有了新的认识:当你手里有锤子时,即使地上放着其它工具,你想都想不到要使用它们。

上世纪八九十年代,很多人没有受过较高的教育,为了生计,光彩的、不光彩的,违法的、不违法的,什么点子都想了,什么事都做了。恰好赶上中国经济改革,所以一帮胆大又没文化的人迅速积累了财富。反观很多有文化的,他们有着能养家糊口的技能,就老老实实地当老师、当工人了。

这些事表明,当有个显而易见的出路时,人就想都不去想其他的出路,仿佛被催眠了一般,闭着眼睛沿着这条路向前走。

对于大学生而言,拿毕业证找个相关工作,或者继续在本专业深造就是两条显而易见的出路。所以很多大学生想不到或者没有想其他出路。本来,他们该考虑的是“如何过自己想要的生活”,但他们因为有了文凭就把这个问题替换为“如何找到一个好工作”。所以,第一家公司面试没过,就投下一家。投到最后没得选也就将就了。

到了高考这一步,你比别人多了几十上百分,相当于手里的牌比别人好。你上了大学别人没上,或者你上了一个好大学别人上了一个不太好的大学。但等大学毕业工作几年后,你反而没别人过得。,而且,过的比你好的也不都是因为家世比你好。你是不是得想想自己是怎么把手里的一把好牌打臭的?

北大不仅出当官的,还出了两个养猪的9。有些读大学无用论的蠢人常喜欢拿这两位说事儿:“读大学有什么用?北大毕业的不也还是去养猪?”恰恰相反,这两位读了大学养猪都能养出上百亿身家,这正是读大学的用处。而且,其中一位学中文的,平常还能写写诗词,给别人上上课,这不正或许是他想要的生活吗?

但现实中能像这两位一样放下手里的弓箭,从地上捡起石头的人还是太少10。

专业就是一个工具,如果不好使,要么丢掉,要么换一个,而且越早行动越好。

我填报志愿的时候,稀里糊涂填了一个分高的、全国排名第一的、名字很炫的专业。学了半年觉得和我的想象差别很大,也是迷茫和不知所措。我反倒觉得学计算机挺好。计算机分数线比我当时的专业低,而且排名也没那么高(当时全国第三),所以只是我的第二志愿。但入学后再想转,难度很大。我上网查了查学校转专业的难度,全部都说只能转到数学和物理这样冷门的专业,而且要成绩很好。要转到计算机这样的热门专业不可能。

心都凉了。

有一次,一个和我同一所高中并且同一个专业的学长找我吃饭。我谈到对专业的不满意,想去学计算机。学长建议我给计算机学院的院长写封邮件11。

我就真的给计算机学院的院长写了一封邮件,而且是一封慷慨激昂的邮件。

没回我。

等了几天,挺失落的。不回邮件似乎意味着连考虑都不考虑。

我又试着发了一封,还是没回。

看样子转不了了。

不对。院长不回我,也许副院长会回我吧。

学院有三个副院长,我给每个人都发了一封。

幸运的是,终于有人回我了。一个副院长表示他不清楚转专业的事情,另一个表示这件事是由第三个副院长管,而第三个副院长没回我。

虽然没有什么进展,但是至少我知道该找谁了。我就连续几天给第三个副院长发邮件,每次都用不同的表达方式表明三点:我很优秀,我很想学计算机,我很想和她见面。

也就两三封邮件,她就回复我了,没有表露出想接收的意思,也没表露出不想接收的意思。我继续每天给她发邮件,每封邮件最后都写上“期待和您见面!”

这样,前后给她总共发了大约7封邮件,她就安排了面试。我通过了面试,从大二开始,成为计算机专业的学生(一般情况下,转专业是需要留级的,但是我非常幸运地直接上了大二)。

大家上小学都学过小马过河的故事。这次我也当了一回小马。原来,转专业这条河,不像网上说的深不可过,也不像学长说的一封邮件深,而是十几封邮件那么深。

当时,我身边想换专业的不只我一个。但并不是每个人都像我一样采取行动,或者像我一样在希望渺茫的情况下坚持不放弃。大一时,有同学见我学习很努力,还问:“你不喜欢这个专业,但还学的那么认真,这不是很矛盾吗?”

每当我回想起当年那个“院长烦”牌十九岁少年,都会莞尔一笑。他怎么脸皮那么厚?但那个少年,知道自己想要什么,知道自己不满什么,知道立刻采取行动,知道遇到困难不轻易放弃。

六年前,学长偶然的一句话,给了我很大的启发,改变了我的人生轨迹。今天,我把我的一点经验和想法写下,希望也有人因此受益。

写到这的时候,寝室里刚好飞进来一只麻雀12,在屋里转悠了一圈,停在窗前暖气片上又要飞走。但是隔着玻璃就是蓝天的窗引诱着它、阻挡着它,尽管一米外阳台的门敞开着,它还是几次撞在窗户玻璃上。

我突然觉得麻雀很像有些人。或者说有些人很像麻雀。他们总是从当前的位置出发选择一条显而易见的道路,即使发现道路不好走,也还是要沿着它向前。

希望大家都比麻雀聪明。

-

Think Fast and Slow. Daniel Kahneman. 2011 ↩

-

大学时另外两个同学和我组队参加科技比赛做了个飞艇。结果飞艇太大,找不足够的氦气,所以一直飞不起来。参展时飞艇还漏气了。每当人们路过就戳一下,最后就瘪在那了。有意思的是,队长硕士毕业后,真的去了一家飞艇公司。这个梗我可以回味好多年。 ↩

-

https://www.zhihu.com/question/34810002/answer/92881046 ↩

-

我所在实验室历届有强军计划的研究生,等级从正连到正团,海、陆、空、特种部队、二炮、武警军种齐全。据我所了解,除了特种部队的师兄属于作战部队日常又辛苦又危险外,其他都是文职,生活都没什么压力,福利也很好。但将军不是一般人能当的。 ↩

-

http://edu.qq.com/a/20160226/043592.htm ↩

-

http://education.news.cn/2013-10/11/c_125511166.htm ↩

-

http://www.pkurc.com/info/8366-1.htm ↩

-

http://news.163.com/16/0617/17/BPPG10RF00014AED.html ↩

-

http://info.machine.hc360.com/2016/06/232033573345.shtml ↩

-

北大应该没有养猪专业,当然,这条待考证。 ↩

-

学长在我没入学时,从他室友也是我辅导员的新生名单上看到我的名字,就发短信联系我了。在学校只一起吃了两次饭。学长毕业后先是去了一家专业相关的公司工作,但没几个月就辞职回去了合肥,找了一个专业不相关的工作。他毕业后一段时间,我还和他偶尔在QQ上聊几句,这4、5年没有联系,也不知他怎么样了。每回我想起他,心中仍是感谢。 ↩

-

这里不是为了装文艺,是真的飞进来一只麻雀。 ↩